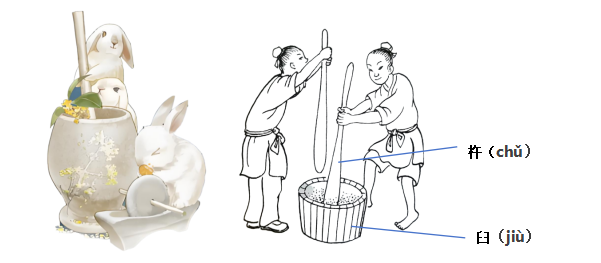

中秋节最早源于古代的“秋夕祭月”,是庆祝农作物丰收、感谢月神(嫦娥)保佑的重大节日。相传嫦娥飞上月宫后,非常孤单,一位神仙便派了一只洁白无瑕、灵性十足的“玉兔”到月宫陪伴她。玉兔拿着玉杵捣药,成蛤蟆丸,服用此药丸可以长生成仙。古人赏月时,看到月亮上的阴影斑驳,其形状很像一只跳跃的兔子,便产生了“月中有兔”的浪漫想象。

玉兔捣药的工具是什么?

玉兔“捣药”动作的原型,其实就是古人用杵臼加工粮食的劳动场景。古代的粮食收获后,很多并不能直接食用。需要用杵臼舂米去壳,才能变成我们吃的大米和小米,煮成团圆的米饭。

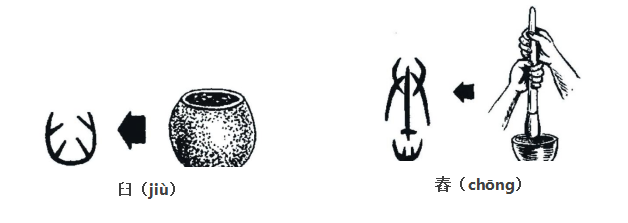

杵臼(chǔ jiù)是人类最古老的农具之一。由一根木杵(舂棒)与凹形臼组成用于谷物脱壳、药材加工的工具。“臼”(jiù)这个字的本义是描述一种中部下凹的器具,专为舂米之用。舂米的“舂”(chōng),这是字就是描绘杵臼加工粮食的过程。

传统杵臼的机械化演变

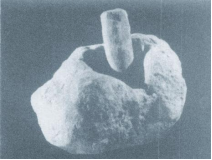

最早的杵臼是天然形成的。古人发现可以用天然的石坑和木棒来捶打、碾碎野生的谷物和坚果,去除外壳,使其变得易于食用。进入新石器时代后,随着农业萌芽,对谷物加工的需求增大,人们开始有意识地制造杵臼。材质多为石制,也有木制。

石杵臼

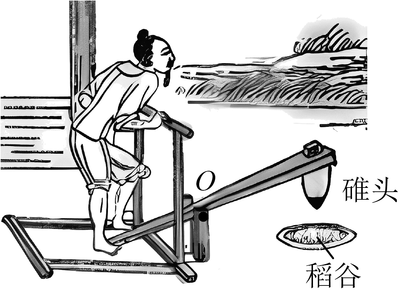

从秦汉至隋唐,“碓”(duì)的普及是杵臼演变史上最关键的一次飞跃,从纯粹的人力工具发展为利用机械力的装置。脚踏碓通过杠杆原理,用脚踩动碓梢,使碓头抬起落下,省力且效率倍增。桓谭《新论》中提到“宓牺之制杵臼,万民以济,及后世加巧,因延力借身重以践碓,而利十倍。”

脚踏碓

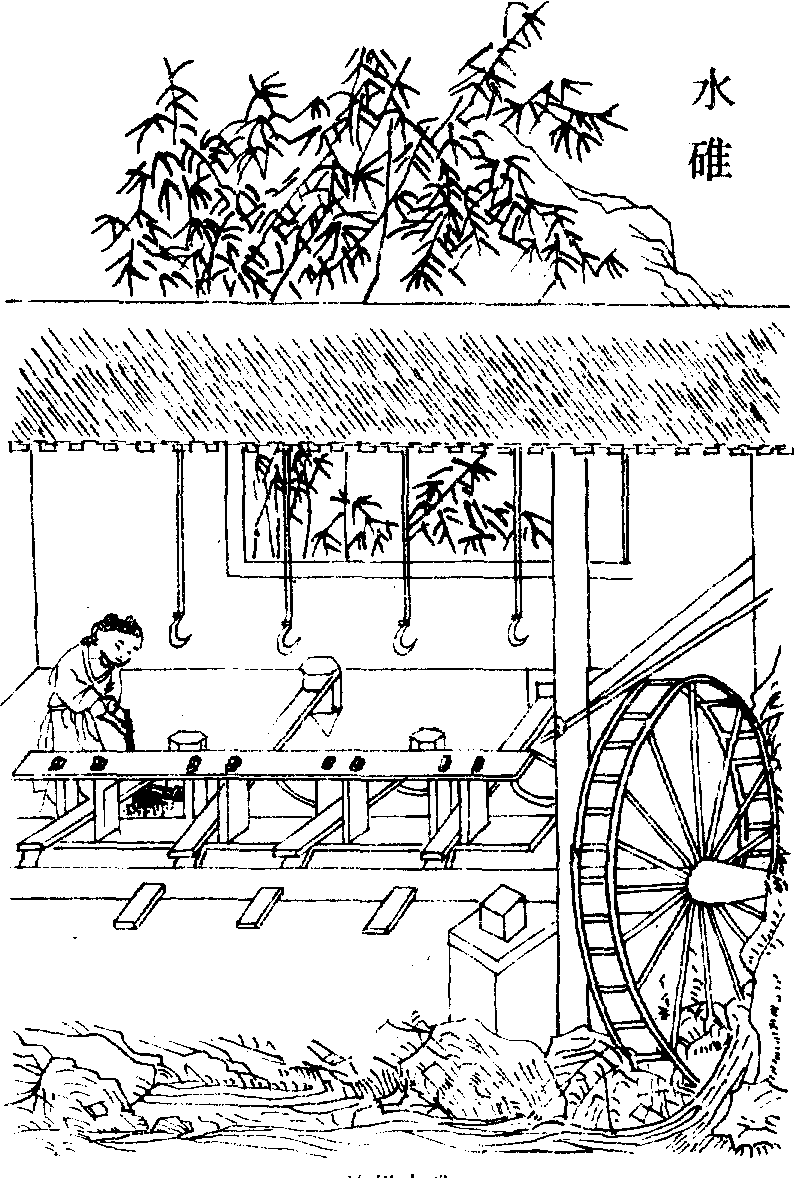

西汉时期,出现了水碓,通过水流冲击水轮,带动连杆和凸轮,使一排碓头交替起落,可以日夜不息地工作,连续不断地舂米。不仅如此,水碓还可用于捣碎矿石、造纸打浆等。水碓的效率是人力杵臼的百倍,这是古代农业机械化的伟大成就。

在现代社会,电动碾米机完全取代了杵臼的主食加工功能。但石臼并未完全消失,其功能转变为传统美食制作,捣制蒜泥、糍粑、草药、辣椒粉等,因为石臼捣制能保留更好的口感风味。

此外,石臼还成了工艺品、收藏品。如:庭院装饰、养鱼盆、花盆等。铜制或铁制的药臼仍是捣碎药材的常用工具,这是杵臼最直系的现代传承。

“杵臼之交”的故事

吴祐是东汉时期名臣,曾任胶东侯相、齐相、长史等职。吴祐为政仁爱简易,有知人之明。当时,有个胶东书生叫公沙穆,来到太学求学,因为缺乏资粮,便换上粗衣到吴祐家中做工,负责舂米。一天,吴祐与公沙穆交谈,一谈之下,吴祐大惊,发现眼前这个舂米的佣人非同凡响,当即在舂米的杵臼之间与他结交,并资助公沙穆继续求学。

“杵臼”是当时最普通、最底层的劳动工具,代表着贫贱。“杵臼之交”就是指不嫌弃对方贫贱而结下的深情厚谊。“杵臼之交”超越了阶级和财富的界限,强调以德会友、贵在知心。

无论是舂米成饭、捣豆为沙,还是捶糯做糕,都离不开杵臼之功。从手臼的躬身劳作,到脚踏碓的借力省功,再到水碓的巧用自然,杵臼的演变,是一部农耕智慧与协作精神的进化史,承载着中华民族春华秋实、敬天惜地的文化根脉。正如“杵臼之交”,唯有杵与臼默契配合、彼此成就,方能将天地馈赠的颗粒,转化为滋养生命的食粮。中秋月圆,杵臼之声里,是丰收的喜悦,更是团圆的温度。

作者:杨馥萌

版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们